V O M Z I E G E L Z U M L I C H T

Umbau und Erweiterung Reihenendhaus

Im Umfeld der 1913 errichteten Train-Kaserne entstanden entlang der Weißenburgstraße zweigeschossige Ziegelhäuser für Offiziere. Während das Hauptkasernengebäude 2008 und andere Teile bereits früher abgerissen wurden, blieben einzelne Wohnhäuser sowie das Kommandantenhaus erhalten. Auf dem Gelände entstand die autofreie Gartensiedlung Weißenburg – ein bewusster Gegenentwurf zur früheren militärischen Nutzung. Das Wohnhaus Nummer 24 – ebenfalls 1913 errichtet – bildet inmitten dieses Ensembles einen markanten städtebaulichen Ankerpunkt.

Die Substanz ist nicht denkmalgeschützt im engeren rechtlichen Sinn, erfüllt aber die Kriterien kulturlandschaftsprägender Bauten: typisch für seine Entstehungsepoche, mit einer deutlichen Wechselbeziehung zur Umgebung und prägendem Einfluss auf das Bild der Straße. Inmitten der Spuren der historischen Kasernenbebauung entlang der Weißenburgstraße trägt das Gebäude wesentlich zum Charakter des Quartiers bei – ein Befund, der durch die Neuplanung aufgegriffen und gestärkt wird.

Interessanterweise wirkt das Haus, das ursprünglich für Unteroffiziere errichtet wurde, in seiner architektonischen Ausformung kaum militärisch. Mit der fast zuckergussartigen Gliederung erscheint es eher verspielt und lieblich – ein Kontrast zur Strenge typischer Kasernenbauten jener Zeit.

Ein ehemals als Wäscheschuppen genutztes Relikt aus der Kasernenzeit erhielt einen zurückhaltenden, gedeckten Grünton. Dieser Farbton, in Abstimmung mit der Stadt gewählt, wurde auch auf Nebenbauten und technische Anlagen wie Stromkästen oder die Luftwärmepumpe übertragen. So treten zuvor störende Elemente optisch zurück und fügen sich dezent in das Gesamtbild ein, während zugleich der gestalterische Charakter des Quartiers gewahrt bleibt.

Entwurfsidee

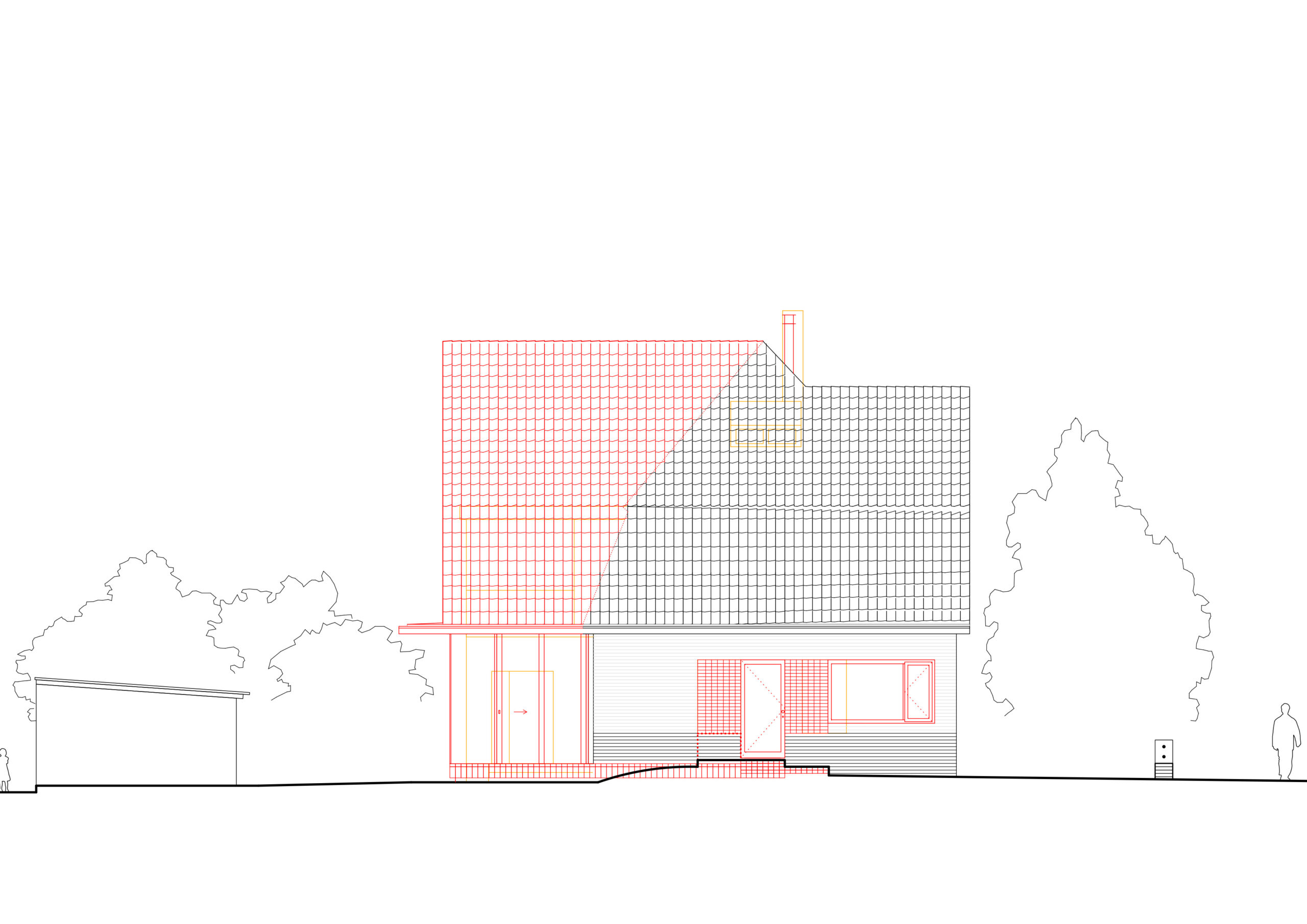

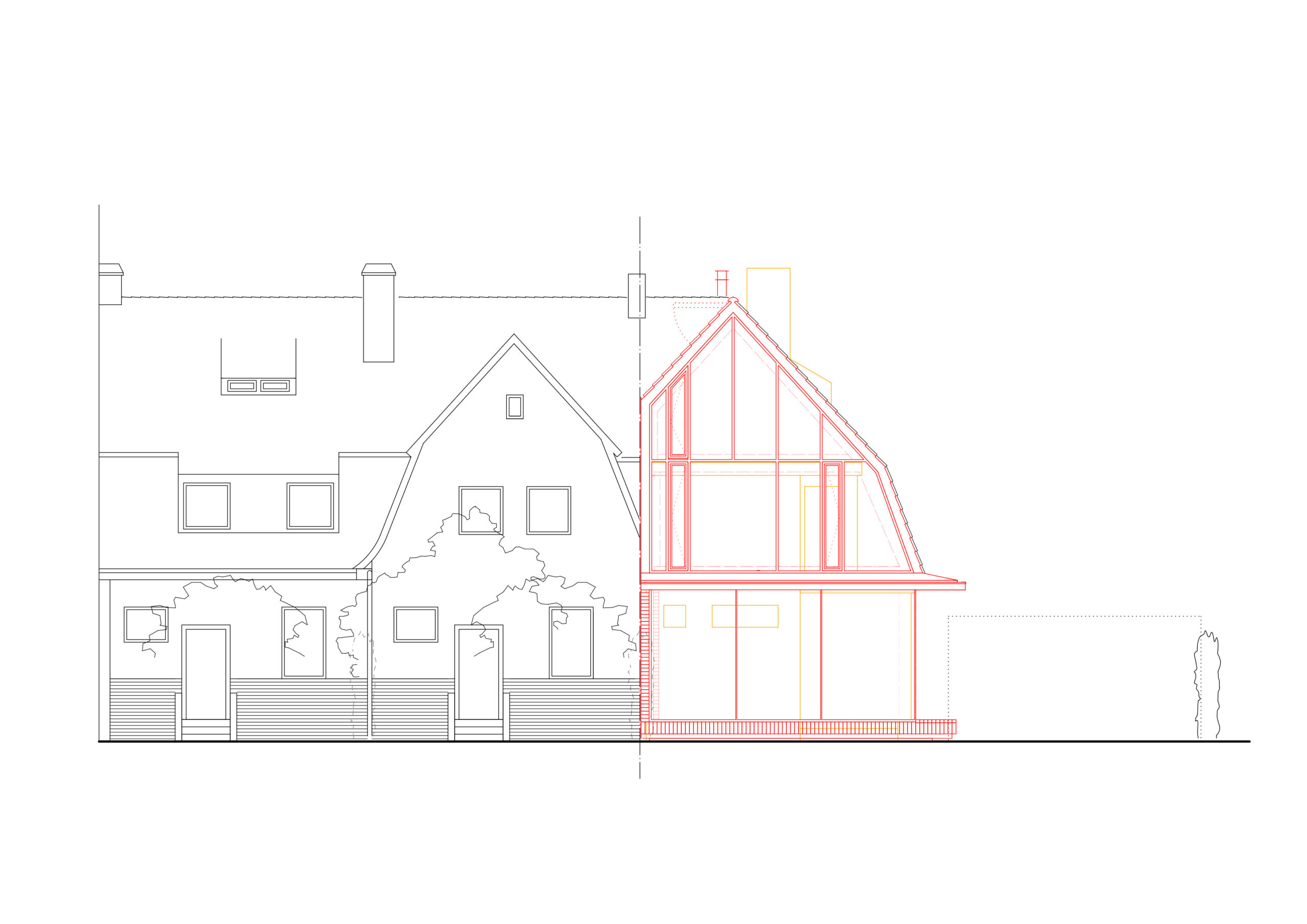

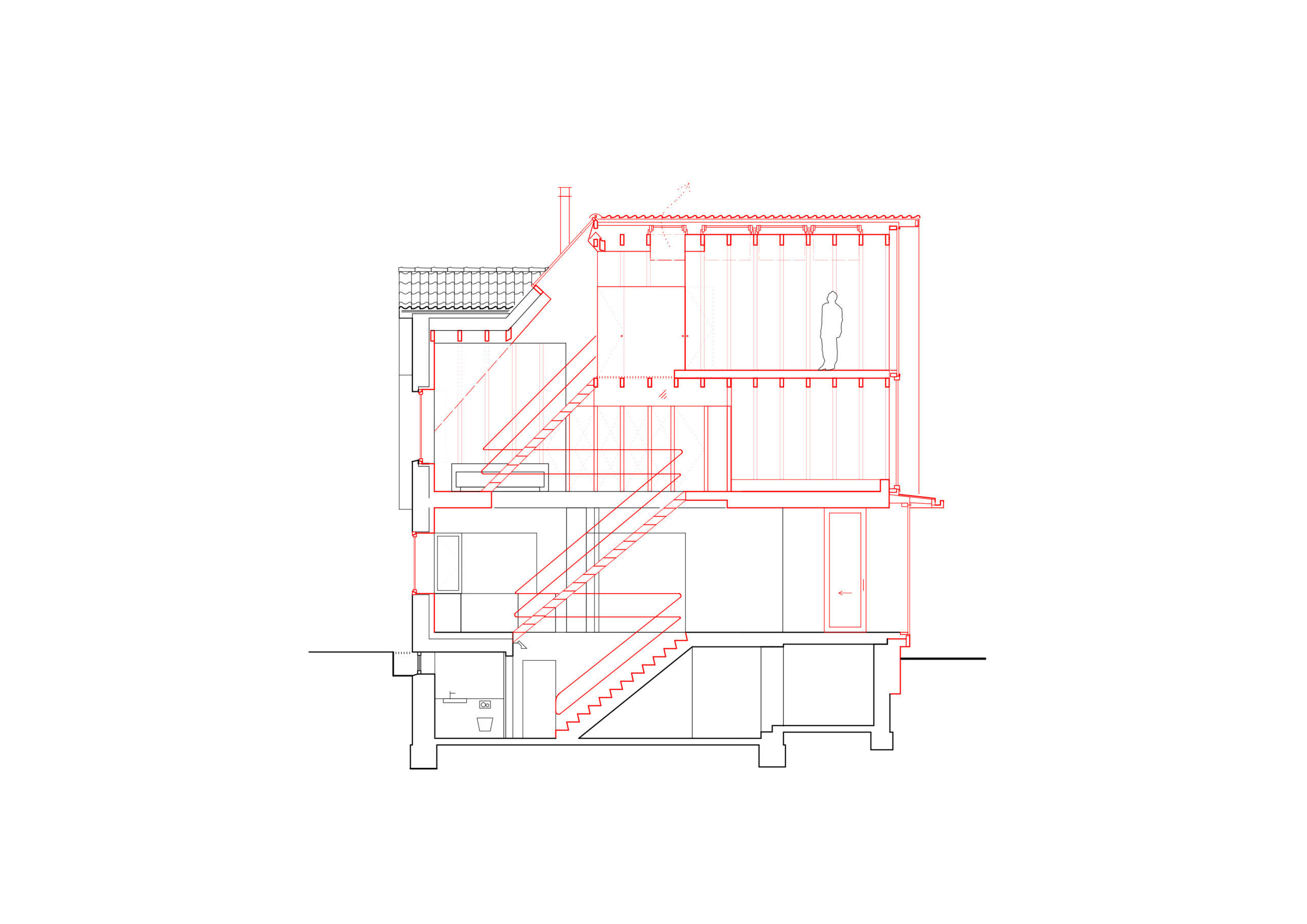

Der neue Baukörper entwickelt sich als organischer Weiterbau des Bestands. Alt und Neu treten nicht als Kontraste auf, sondern gehen eine fließende Verbindung ein. Ein morphender Übergang – aus dem massiven Ziegelkörper wächst ein neues Volumen, das sich im Mansarddach zu einer gläsernen Laterne auffächert. Der Altbau bleibt ablesbar, wird aber in seiner Geometrie und Tektonik fortgeschrieben. Der Mansardenknick läuft dabei aus und aus dem historischen Traufgesims entwickelt sich ein schattenspendendes Vordach. Die historische Fassade wird zum Ausgangspunkt einer Bewegung, die im Dach ihr Licht findet. Im Sinne einer multiplen Autorenschaft versteht sich der Entwurf nicht als singulärer Eingriff, sondern als bewusste Weiterführung vorhandener Spuren.

Aufnahme aus dem Jahr 1953

2022: Der rückwärtige Anbau der 1970er Jahre erwies sich als schadhaft – Rückbau eingeleitet.

Der neue Eingang gräbt sich als Nische in den Bestand und legt mit Ziegelstufen den Weg nach außen frei

Wohnraum mit Ausblick – tanzende Möbel auf geschliffenem Estrich, im Hintergrund das grün umrahmte Waschhaus

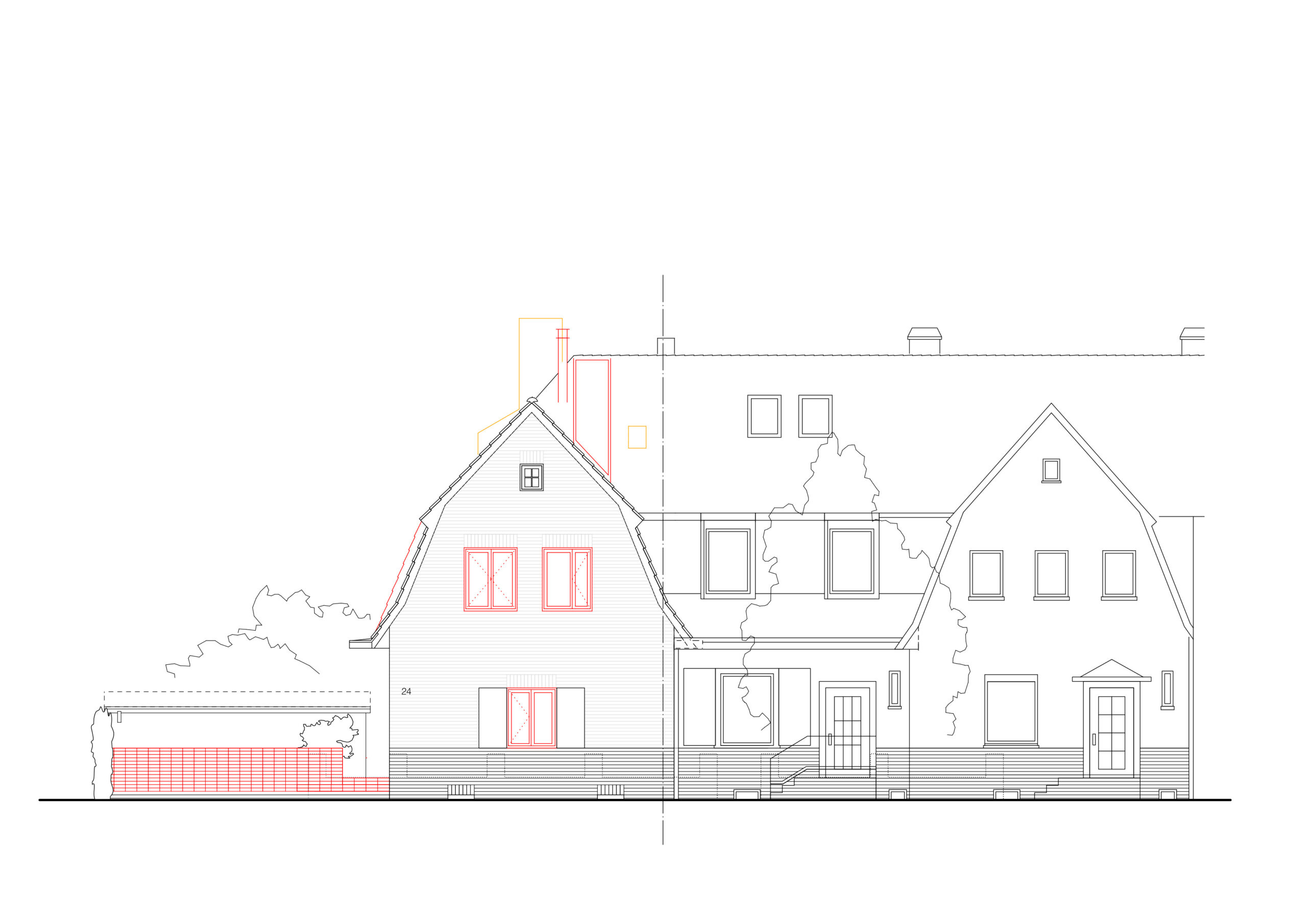

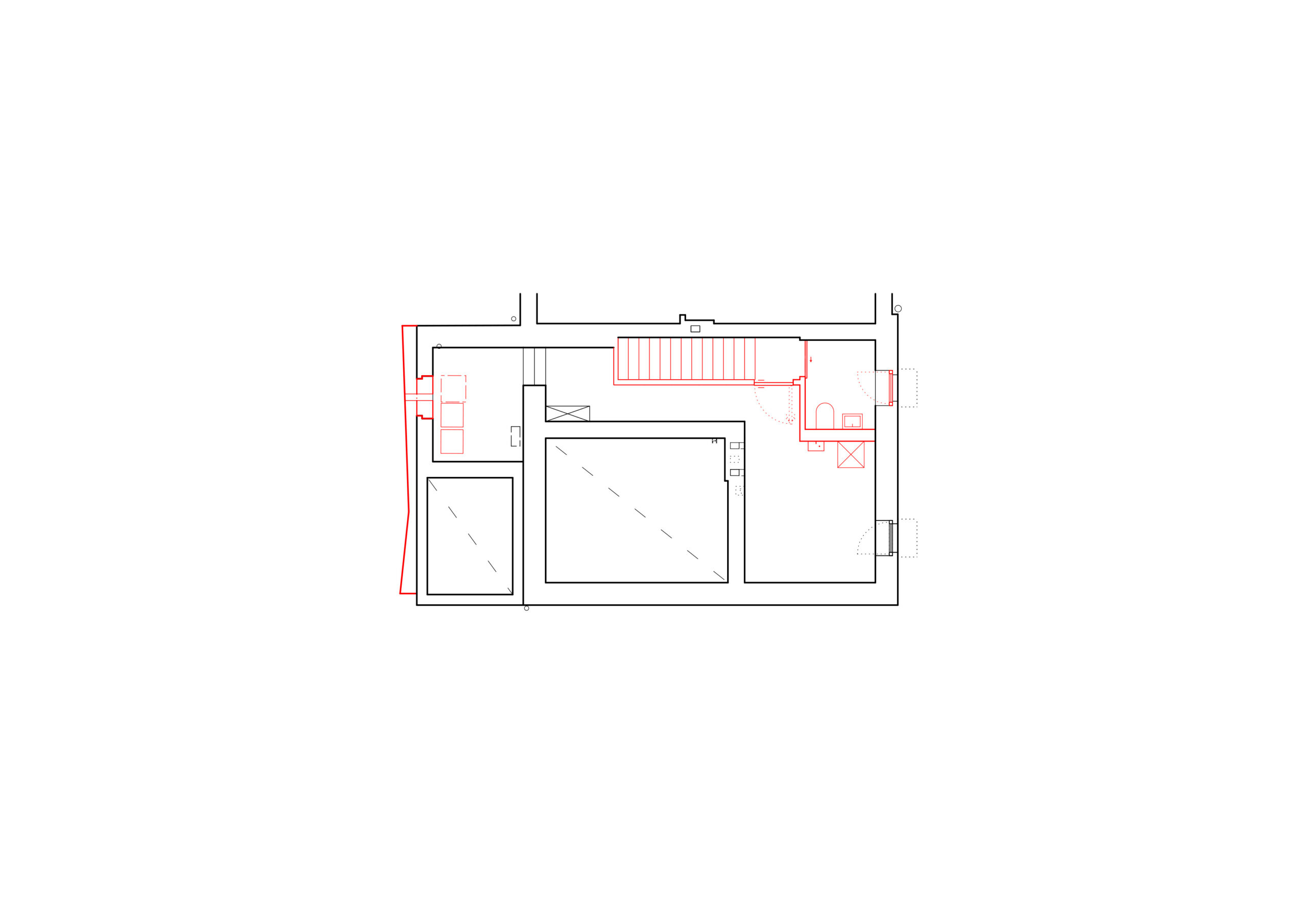

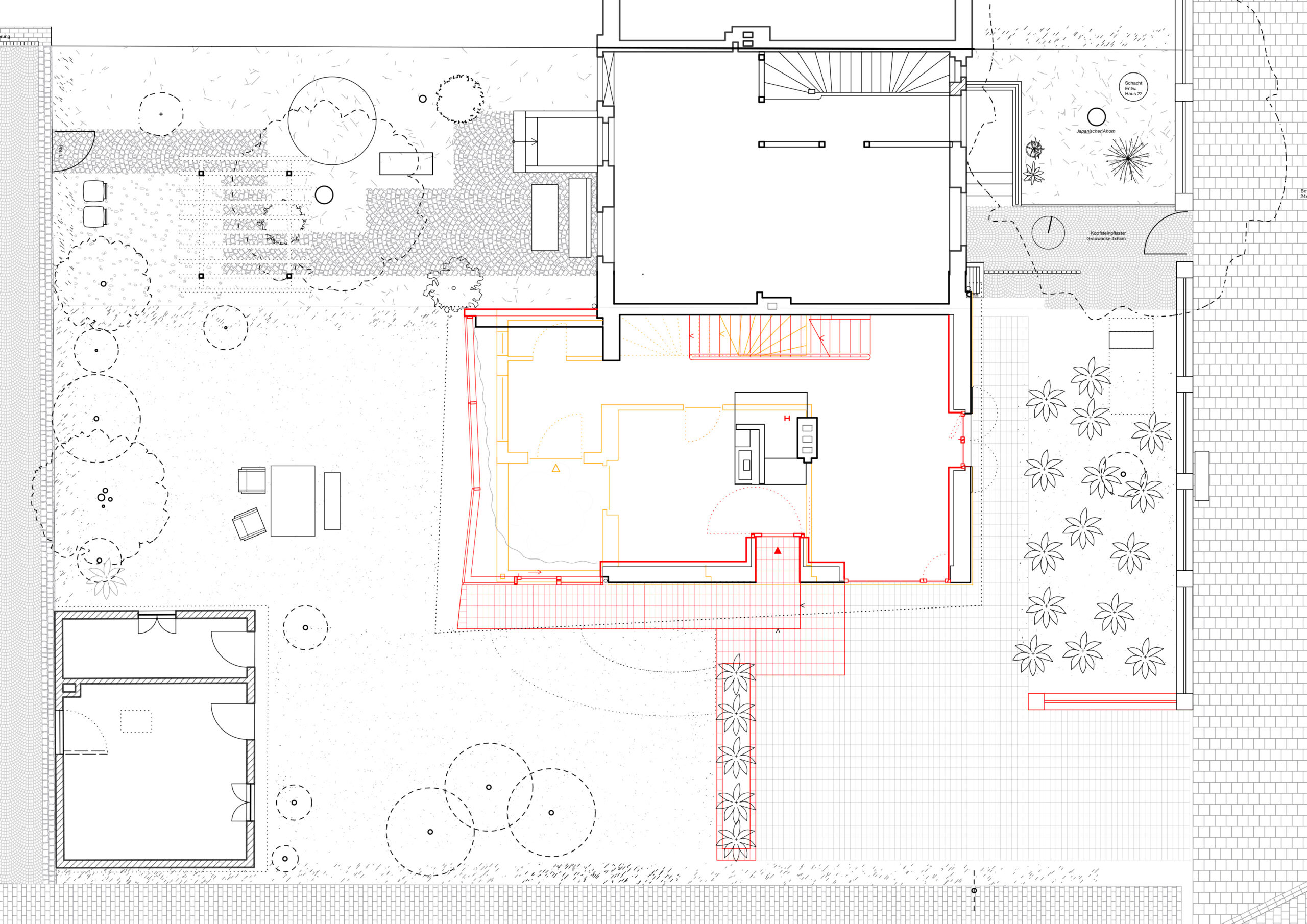

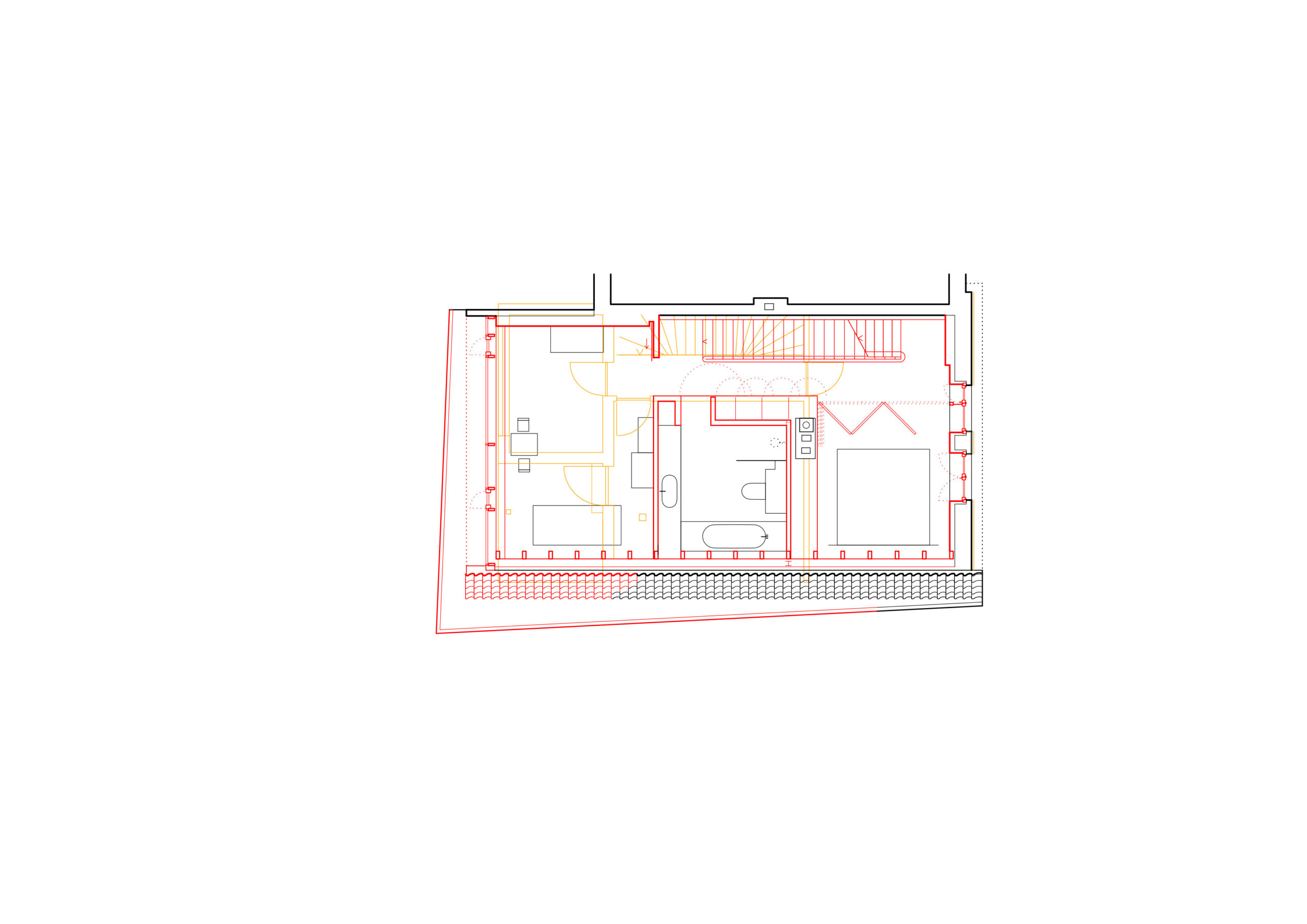

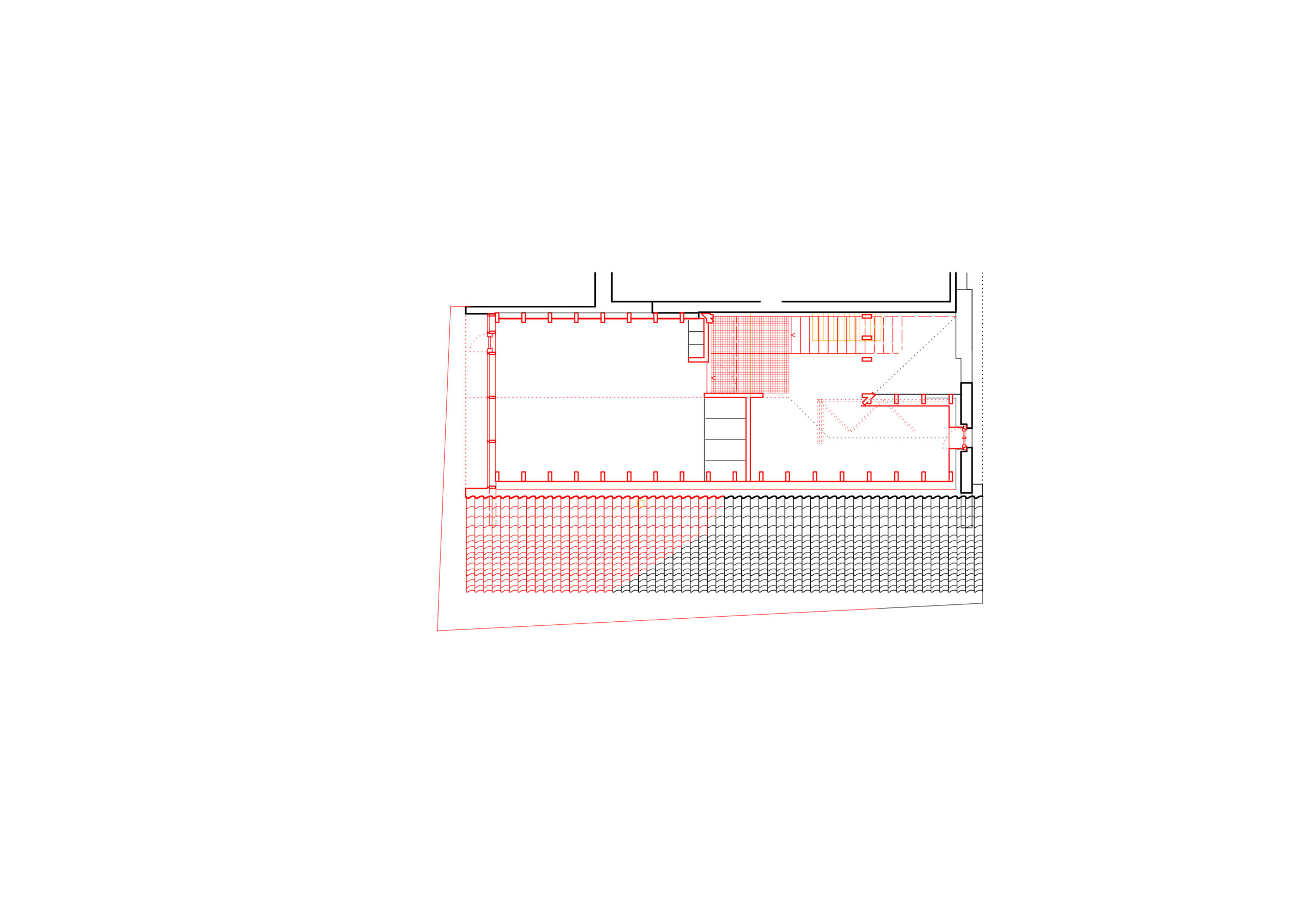

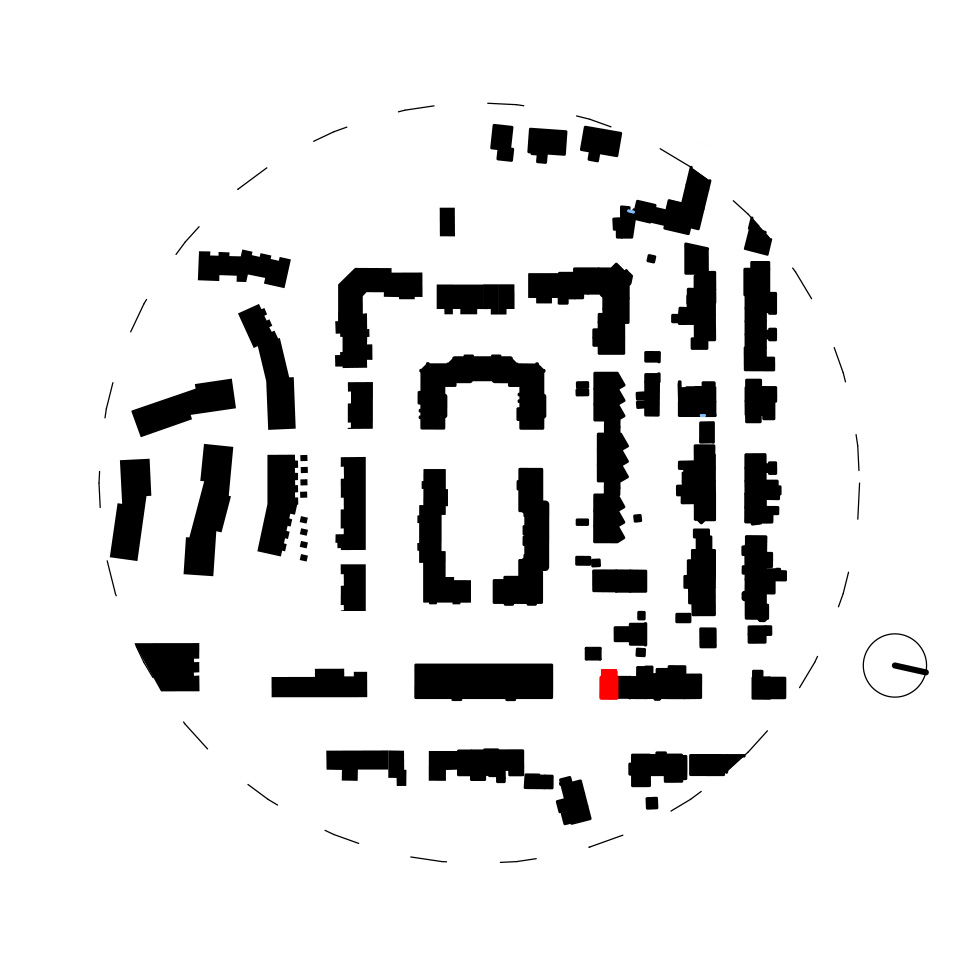

Zeichnungen

Ein Ort der Sammlung: die Küche, hell und reduziert, im Dialog mit dem Bestand

Raumkonzept und Tageslichtführung

Im Inneren öffnet sich das Gebäude nach oben: Ein zentrales Treppenhaus verbindet die Etagen und ermöglicht zenitalen Lichteinfall bis ins Kellergeschoss. Die neue Stahltreppe ist filigran gehalten, mit einem durchgehenden Handlauf und offen gestalteten Stufen, die das Licht frei hindurchfließen lassen. Ergänzt wird dies durch einen als „Lichtboden“ ausgeführten Stahlgitterrost im Dachgeschoss: Er ersetzt einen geschlossenen Boden über dem Luftraum und leitet Tageslicht bis in die unteren Geschosse.

Der Eingang stülpt sich als präzise geschnittene Nische in den Innenraum – eingefasst von einer schlichten Stahlplatte, die bewusst mit der historischen Ziegelfassade kontrastiert.

So entsteht ein inszenierter Weg durch das Haus, der oben unter dem Dach an einem offenen Atelierraum endet – ein Ort der Neugier, mit weitem Blick über die Dächer der Stadt. Die Glasfassade auf der Rückseite öffnet das Gebäude zur Gartenseite hin. Großzügige Dachüberstände, ein historisches Traufgesims, das sich zum schützenden Vordach entwickelt, und geschlossene Flächen auf der Südseite sorgen dabei für effektiven sommerlichen Wärmeschutz – auch in Abwesenheit eines konventionellen Sonnenschutzsystems. Der gezielte Lichteinfall der tiefstehenden Abendsonne verleiht den Räumen im Tagesverlauf eine atmosphärische Tiefe.

Low-Tech-Lüftung und Nachhaltigkeit

Statt auf aufwändige technische Anlagen setzt das Projekt auf ein Low-Tech-Prinzip mit maximalem passivem Nutzen. Durch den zentralen Luftraum und das offene Treppenhaus entsteht ein natürlicher Kamineffekt, der die Luftzirkulation auf allen Ebenen ermöglicht. Ein großes motorisch betriebenes Dachflächenfenster unterstützt diese natürliche Belüftung.

In Kombination mit der Wärmespeicherfähigkeit der massiven Ziegelwände wird so ein ausgeglichenes Raumklima über das Jahr hinweg erzielt – einfach, robust und dauerhaft wartungsarm. Unterstützt wird dieses Raumklima durch eine mit regenerativem Strom betriebene Luftwärmepumpe in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, die gleichmäßig und effizient für behagliche Temperaturen in allen Geschossen sorgt.

Konstruktion und Material

Für den neuen Anbau konnte die tragende Struktur des bestehenden Anbaus weitgehend wiederverwendet werden. Aus brandschutztechnischen Gründen wurde sie durch eine dünne Betonscheibe zur Nachbarseite ergänzt, die verputzt und in Farbton sowie Textur an den historischen Bestand angepasst wurde. Das Mansarddach wurde geometrisch rekonstruiert, in seiner Kontur verlängert und als leichter Stahl-Holz-Hybrid neu errichtet. Die verlängerte Dachform greift dabei auf eine Variante zurück, die sich auch innerhalb der ursprünglichen Kasernenanlage wiederfindet. Die Holzbalkendecken entlasten die bestehende Bausubstanz statisch. Sichtbar bleiben im Innenraum lediglich die Flächen aus Weißtanne – die Fügung der einzelnen Elemente verbirgt sich vollständig.

Die vorhandenen Innenwände des Altbestands, die für die Erweiterung zurückgebaut werden mussten, bestanden überwiegend aus sehr gut erhaltenen historischen Backsteinen, die vollständig recycelt und für den Wiederaufbau verwendet wurden. Wandbereiche mit nicht mehr tragfähiger Substanz wurden mit einer feinen bis groben Kalkschlämme behandelt, um eine einheitliche Textur zu erzeugen, die Atmungsaktivität der Wände wiederherzustellen und ein optimiertes Raumklima ohne chemische Zusätze zu erreichen. Die in den 1980er-Jahren aufgebrachte, schadhaft gewordene Außendämmung wurde entfernt und durch eine Innendämmung ergänzt. Der darunter freigelegte Ziegel wurde gereinigt, überarbeitet und ebenfalls eingeschlämmt, um eine harmonische Verbindung mit dem Bestand herzustellen. Je nach Lichteinfall tritt die ursprüngliche Wandstruktur reliefartig hervor – ein stilles Zeugnis der Geschichte des Hauses.

Das grün gestrichene ehemalige Waschhaus ordnet sich dem Garten unter

Abenteuer im Treppenhaus: eine durchgehende Sequenz von Bewegung und Raum

Schlafzimmer im hohen Giebel-Raum

Spiegel entfalten den Raum und lenken das klare Nordlicht hinein

Dachwölkchen: Atelier in meditationsraumähnlicher Atmosphäre, das als Erweiterung des Raums zu den historischen Zwillingshäusern hin öffnet

Bauherr

Privat

Nutzung

Reihenendhaus mit Atelier

Ort

Münster

Entwurf, Planung und Umsetzung

Andreas Schüring Architekten BDA, Münster

Team:

Andreas Schüring, Daniel Leseberg, Frederik Teupen, Teddy Rubezhov-Aleftan

Tragwerksplanung

Jan Kattert, Altenberge

© Fotografien

Andreas Schüring Architekten BDA

Fertigstellung

April 2025